Ge Fei, « La barque égarée »

DR

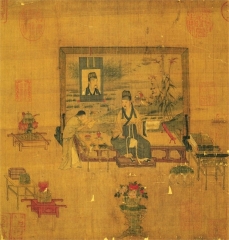

« Un midi de la fin de l’été, alors que l’oncle faisait sa sieste dans la bibliothèque, il s’était rendu dans la cour du pavillon de bambou. Xing s’était endormie sur une chaise longue sous un ginkgo. Elle tenait à la main un livre sur les légendes des vingt-quatre périodes du calendrier solaire. Le livre ouvert se soulevait sur sa poitrine. Xiao se trouvait tout près d’elle, hypnotisé, assis sur un tabouret en bambou. Les craquements du tabouret le faisaient transpirer de peur. L’autre main de Xing retombait mollement sur le dossier de la chaise. Xiao entendait sa propre respiration, courte, oppressée. De la Lian* parvenaient des bruits de rames. Un papillon blanc, tout ensommeillé, était passé devant ses yeux. Il avait touché doucement le bout du doigt fin et doux de sa cousine, puis avait posé la main sur son poignet, à l’endroit du pouls. Il avait senti le sang couler rapidement sous la peau laiteuse. Elle ne se réveillera pas, avait-il pensé. »

* Rivière, de la province de Guangdong, qui se jette dans le golfe du Tonkin.

Ge Fei

« La barque égarée » in Nuée d’oiseaux bruns

Récits traduits du chinois par Chantal Chen

Préface de Marie-Claire Huot

Philippe Picquier, 1996

http://www.editions-picquier.com/ouvrage/nuee-doiseaux-bruns/