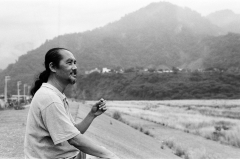

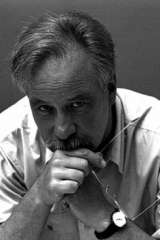

Liu Ka-Shiang, « Fleuve océan »

DR

« Au siècle prochain, je serai bossu comme mon père

atteint de maladie mortelle,

le dos vouté,

les veines apparentes sur de maigres bras,

les pommettes trop saillantes,

les joues creusées par la souffrance.

Ne restent que ses grands yeux lumineux, malgré son air affligé.

Alors, subitement, il s’est décidé à monter voir ses enfants,

le temps d’un goûter, avant de se dépêcher de reprendre le train.

C’est un homme qui a trahi son époque, toujours les mains dans les poches, les yeux rivés au ciel.

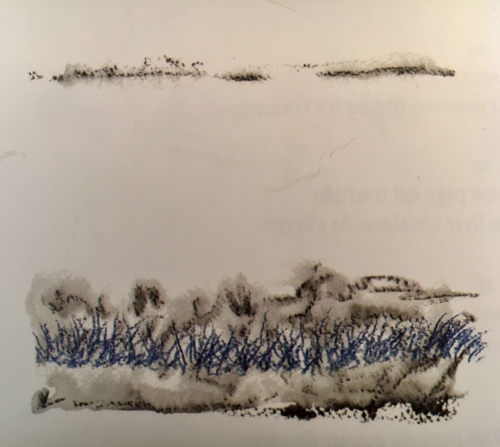

Les fleuves sont aux océans

ce que les îles sont aux continents.

Rendez-moi, s’il vous plaît, la petite gare et son train quotidien

le chemin de cailloux où, dès l’aube,

se promenaient la caille et ses cailleteaux.

Ma maison à proximité du cimetière,

le riz en épis qui tapissait la place du temple.

Je barbotais dans le ruisseau en fredonnant.

Au-dessus de ma tête, le craquement du bois ;

sous le pont, j’entends passer le maître d’école,

mon père, une canne à pêche à la main,

traversant le pont à jamais. »

22 janvier 1987

Liu Ka-Shiang

Recueil de poèmes en prose

Préface de Tsai Hsiao-Ying, directrice du Centre culturel de Taïwan à Paris (février 2013 - septembre 2016)

Traduit du chinois (Taïwan) par Catherine Charmant et Deng Xinnan

Centre culturel de Taïwan à Paris, 2015

http://www.ccacctp.org/fr/