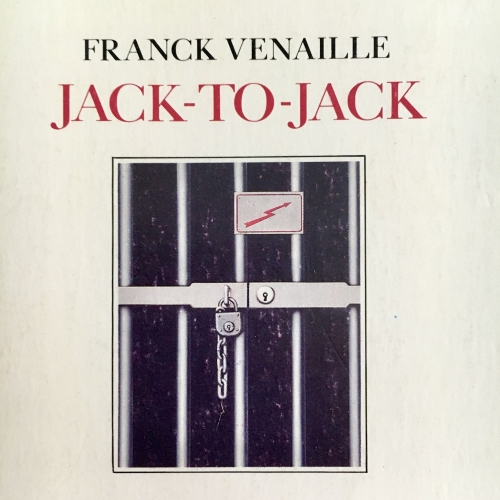

Franck Venaille, « Le Sultan d’Istamboul »

« Qui est vraiment cet homme ? se demandait l’enfant. Ce n’est pas mon père. Je le sais. Ce n’est pas un être ordinaire. Je l’ai bien compris. Pourquoi se tient-il ainsi, éloigné de toute intrigue, de toute attache envers le monde ? Est-il riche ? Je le crois. Ne dit-on pas qu’il est le maître du Bosphore ! Mais pourquoi le vénère-t-on ? Pourquoi sur chacune des rives, tant d’hommes s’inclinent-ils à son passage ? “Je ne le sais pas” cria l’enfant, “il me manque les clés pour comprendre. On dirait qu’il cherche sans cesse à m’aguerrir, à me faire vivre hors des normes. D’où lui vient son pouvoir ?” L’enfant marchait, traînait, regardait, analysait. L’enfant d’Istamboul apprenait à vivre dans les rues, à l’intérieur des cimetières, dans l’obscurité des ruelles. Son visage reflétait déjà une certaine sagesse. En même temps, il aimait : se baigner — pêcher le lüfer — jouer au football (comme il aimait l’équipe de Galatasaray !) Il adorait les glaces à la pistache. Qui est vraiment cet homme ? se demandait le petit noiraud. On dirait qu’il possède des souvenirs répartis sur cinq siècles ! Il me semble qu’il a traversé des guerres comme d’autres passent d’une rive du fleuve à l’autre ! Demeurait l’eau, calme comme celle d’un étang. Demeurait sa fascination pour cet homme qui parlait aux mouettes.

[…]

Il me reste une main ! Je pourrais être un fœtus. Je ressemble à ces moutons d’abattoir qui — soudainement — découvrent l’odeur du sang et, maladroitement, se révoltent. Je suis tout cela à la fois et également bien autre chose : une conscience agissante ! Cela n’a pas de nom. Cela échappe à toute dénomination. C’est un état. Pourtant, j’ai des souvenirs. Je possède tout un réseau de nerfs malades. J’ai surtout ce poignard que je porte sous l’aisselle. Dieu grand ! Si je ne me trouvais pas déjà hors des normes, il me semble que je me mettrais à croasser sous la lune et à battre des ailes. Vous ne répondez pas ? Je suis sans âge. J’ai décidé de ne plus croire en Vous. Eh ! Que les mouettes, que l’ensemble des corbeaux m’écoutent : et si, moi-même, j’étais l’égal de Dieu ? Impossible ! Je dois m’arracher de l’esprit cette idée qui m’obsède. Je suis celui qui s’est emparé de Constantinople : le sultan Magnifique, n’est-ce pas suffisant ? En attendant, me voici dans l’état fœtal. Quelque chose se produira. Une femme va se mettre à crier, à se tordre et, superbe, je vais naître ! Ennemi acharné de toute concupiscence. Adversaire du mal. Je longeais la mer de Marmara. Voyant passer les pétroliers, leurs équipages. Mais le silence divin me terrorise. Que sais-je vraiment de ce qui me fait face ? J’ai la maladie de l’absolu ! »

Franck Venaille

Le Sultan d’Istamboul

Salvy, 1991