DR

« D’une douleur prégnante je cherche la raison

quand cesserai-je de porter à mon cou cette pancarte

où s’étale le mot : “c.o.u.p.a.b.l.e” ?

Pourrais-je enfin vivre et penser, agir, aimer et caresser

la chair de l’autre sans me croire installé

sur le bûcher de souffrir ?

D’une blessure ancienne suinte le pus.

Quelque chose se tord et ricane en moi.

Peut-être la vision que j’ai de l’infini.

Peut-être ce qui perdure en moi de primitif.

Rien que la sensation d’être cet homme désigné

fatigué de tirer l’attelage des jours.

Çà ! Ma douleur !

Ne pouvons-nous pas ajouter un brin de comique à nos rapports ?

(je me contenterai d’un pétale d’humour).

Déjà : on installe devant moi cette bouilloire.

Déjà : dans mon uniforme d’officier du 54e régiment des Trop Sensibles

je prie ma compagne de partager, avec moi, le breuvage fort !

C’est alors qu’un cheval avance sa tête par la fenêtre blonde ouverte

avec harmonie ses longs cils se mêlent aux broderies du rideau.

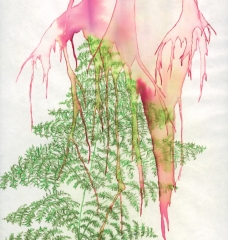

Ah ! Montagnes bleues peintes par l’Éternel !

Ah ! Mélodie rose de la fleur de lupin !

La douleur est bien là : n’est-elle pas organiquement mienne ?

Mais j’en fais don au pasteur intègre du village.

Et c’est d’un air léger que je termine de boire,

alors que

pour moi seul, cette femme entière

soulève sa voilette.

——————————————————————

En ces après-midi où surgissaient les merles

– petits orateurs agités et pugnaces –

je ne demandais rien d’autre à la vie que cela

partager avec eux le silence capiteux

me laisser abuser par leur si incompréhensible joie

et

pourquoi pas ?

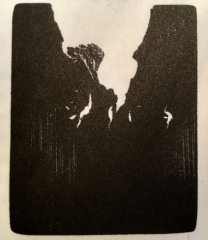

à mon tour étendre sur ma douleur mes ailes noires

afin de la cacher au regard d’autrui

en ces après-midi où surgissaient les merles.

D’une chambre à l’autre

en leurs fenêtres ouvertes

passait, bon compagnon : le vent d’avril !

J’étais ce condottiere venu pour régner sur quelques icônes

forcément chastes. Ce soldat adossé à cet arrole noir

lui servant de rempart – main nue qui se tend au passage d’une jupe –

Rien que moi !

Tout de moi !

En ces après-midi où s’agitaient qui vous savez.

Elle était donc douce et lumineuse cette vie !

Pourquoi, soudainement, cette étrange odeur glissant dans les couloirs ?

Et d’où venait, rauque et rauque, cette roux rauque, qui :

s’élançait

contournait

s’immisçait partout, si rauque ?

De quelle poitrine ? Ça je le saurai.

De quels poumons ? On me le confiera.

De quel appartement avec vue sur le lac ?

Rauque et rauque cette toux signalant à toutes et tous

que, parmi eux, un être souffrant, sur sa couche, mal respirait.

En ces après-midi où surgissaient les merles. »

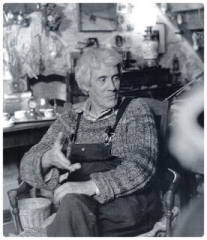

Franck Venaille

Tragique

Obsidiane, 2001, rééd. Poésie/Gallimard, 2010