Charles Racine, "le sujet est la clairière de son corps"

« Les entrailles de l’âme qui ouvrent les plaines sans lier les convois qui l’enlacent entendent le pas du vent Le cheveu s’adoucit sous la main qui mit en sa joie le vent sous la nuit dessinée je frappe à pieds féconds qui montent sur la page atténuant l’écho qui monte en escalier dans le texte qui se procure un passage dans ce mot qui ne serait pas négocié et les abîmes que tu me dis côtoyer je les élis sur ma marche édifiante Une déchirure un divorce a lieu sur les grands fonds de l’âme élevés en toiles écrues tendues déçues crevant à l’apparition de la mariée qui pratique le cours de la mort dont elle élève les yeux à la cime d’un vain effort Savance progressive d’immanence m’anime que contourne merveilleuse soie ma peau Gros œil océanesque célèbre dans la soie les yeux de l’enfant célèbre en ses joutes Écriture a une vocation rallie le convoi qu’ouvre le poème ère de mie qui embue les yeux la prend en enfilade Poésie a une vocation en porte-à-faux de l’écriture Mie feu ! que n’éteint la cendre portée à la bouche est principe actif de mort Partout où mort voudra s’accomplir où mort voudra mourir se mettre à mourir elle ira chercher mie quel qu’en soit l’endroit pour y mourir Tu rattrapes dans le vertige le vertige, la nappe qui voyage circonvolutionne dans le vertige O la face qui se surprend à coucher à son ombre un retour se démantèle dans l’ombre dont elle halète y repose le pas tombe ses chairs au profit de la robe Un visage se cherche sur les épaules pour le désœuvrer se cherche vers le mystère Tu dévoiles les vaisseaux en haute mer pour incliner ton corps prosodique sur le front des vagues que désigne la courbe portative appelante d’un homme qui t’appelle Cette aventure se détache des syllabes qui la prononcent Cette foi de sang battue geint sous la syllabe qui la martèle L’éteignoir qu’élime la biche qui jamais ne se surprend dans sa lutte qui change de chemise dans l’autre bouche dont elle murmure d’être revêtue la chemise s’abandonne au titan Le lointain s’édifie sur l’infime croissant lunaire Le timbre oblitéré n’ajoute rien à cette gloire courbant l’échine sous la grandeur Je frappe sur un chambranle lieu s’escorte Le pan de texte ne m’ouvrit ses portes Il y faudrait de l’âme à battre le fer Façade inoubliable sur la place qui roule de ses veilles aux pieds d’un homme qui s’effeuille l’espace abdique ses pouvoirs mensongers sous le sceau de l’échec qui roule de ses veilles aux pieds d’un homme apriorique que leur inculque le pan de texte qui ne mettra jamais le visage à la fenêtre. »

« Les entrailles de l’âme qui ouvrent les plaines sans lier les convois qui l’enlacent entendent le pas du vent Le cheveu s’adoucit sous la main qui mit en sa joie le vent sous la nuit dessinée je frappe à pieds féconds qui montent sur la page atténuant l’écho qui monte en escalier dans le texte qui se procure un passage dans ce mot qui ne serait pas négocié et les abîmes que tu me dis côtoyer je les élis sur ma marche édifiante Une déchirure un divorce a lieu sur les grands fonds de l’âme élevés en toiles écrues tendues déçues crevant à l’apparition de la mariée qui pratique le cours de la mort dont elle élève les yeux à la cime d’un vain effort Savance progressive d’immanence m’anime que contourne merveilleuse soie ma peau Gros œil océanesque célèbre dans la soie les yeux de l’enfant célèbre en ses joutes Écriture a une vocation rallie le convoi qu’ouvre le poème ère de mie qui embue les yeux la prend en enfilade Poésie a une vocation en porte-à-faux de l’écriture Mie feu ! que n’éteint la cendre portée à la bouche est principe actif de mort Partout où mort voudra s’accomplir où mort voudra mourir se mettre à mourir elle ira chercher mie quel qu’en soit l’endroit pour y mourir Tu rattrapes dans le vertige le vertige, la nappe qui voyage circonvolutionne dans le vertige O la face qui se surprend à coucher à son ombre un retour se démantèle dans l’ombre dont elle halète y repose le pas tombe ses chairs au profit de la robe Un visage se cherche sur les épaules pour le désœuvrer se cherche vers le mystère Tu dévoiles les vaisseaux en haute mer pour incliner ton corps prosodique sur le front des vagues que désigne la courbe portative appelante d’un homme qui t’appelle Cette aventure se détache des syllabes qui la prononcent Cette foi de sang battue geint sous la syllabe qui la martèle L’éteignoir qu’élime la biche qui jamais ne se surprend dans sa lutte qui change de chemise dans l’autre bouche dont elle murmure d’être revêtue la chemise s’abandonne au titan Le lointain s’édifie sur l’infime croissant lunaire Le timbre oblitéré n’ajoute rien à cette gloire courbant l’échine sous la grandeur Je frappe sur un chambranle lieu s’escorte Le pan de texte ne m’ouvrit ses portes Il y faudrait de l’âme à battre le fer Façade inoubliable sur la place qui roule de ses veilles aux pieds d’un homme qui s’effeuille l’espace abdique ses pouvoirs mensongers sous le sceau de l’échec qui roule de ses veilles aux pieds d’un homme apriorique que leur inculque le pan de texte qui ne mettra jamais le visage à la fenêtre. »

1964

Charles Racine

Le Sujet est la clairière de son corps

avec quatre eaux-fortes de Chillida

Maeght éditeur, 1975

Repris in Ciel étonné

Fourbis 1998

« Lire est une vie surnuméraire pour ceux à qui vivre ne suffit pas. Lire me tenait lieu de tous les liens qui me manquaient. Les personnages de romans, et les auteurs qui devinrent bientôt mes personnages de prédilection, étaient mes amis, mes compagnons de vie. Companion-books. Dans les heures d’esseulement et d’abandon, comme dans les heures de solitude épanouie ou dans celles où je jouissais d’une présence à mes côtés, lire fut toujours l’accompagnement — comme on dit en musique — indispensable.

« Lire est une vie surnuméraire pour ceux à qui vivre ne suffit pas. Lire me tenait lieu de tous les liens qui me manquaient. Les personnages de romans, et les auteurs qui devinrent bientôt mes personnages de prédilection, étaient mes amis, mes compagnons de vie. Companion-books. Dans les heures d’esseulement et d’abandon, comme dans les heures de solitude épanouie ou dans celles où je jouissais d’une présence à mes côtés, lire fut toujours l’accompagnement — comme on dit en musique — indispensable. « Si c’était cette notion du temps incorporé, des années passées non séparées de nous, que j’avais maintenant l’intention de mettre si fort en relief, c’est qu’à ce moment même, dans l’hôtel du prince de Guermantes, ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann, ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petit sonnette qui m’annonçait qu’enfin M. Swann était parti et que maman allait monter, je les entendis encore, je les entendis eux-mêmes, eux situés pourtant si loin dans le passé. Alors, en pensant à tous les événements qui se plaçaient forcément entre l’instant où je les avais entendus et la matinée Guermantes, je fus effrayé de penser que c’était bien cette sonnette qui tintait encore en moi, sans que je pusse rien changer aux criaillements de son grelot, puisque, ne me rappelant plus bien comment ils s’éteignaient, pour le réapprendre, pour bien l’écouter, je dus m’efforcer de ne plus entendre le son des conversations que les masques tenaient autour de moi. Pour tâcher de l’entendre de plus près, c’est en moi-même que j’étais obligé de redescendre. C’est donc que ce tintement y était toujours, et aussi, entre lui et l’instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais que je portais. Quand elle avait tinté, j’existais déjà, et depuis, pour que je l’entendisse encore ce tintement, il fallait qu’il n’y eût pas eu discontinuité, que je n’eusse pas un instant cessé d’exister, de penser, d’avoir conscience de moi, puisque cet instant ancien tenait encore à moi, que je pouvais encore retourner jusqu’à lui, rien qu’en descendant plus profondément en moi. Et c’est parce qu’ils contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment, parce qu’ils contiennent tant de souvenirs de joies et de désirs déjà effacés pour eux, mais si cruels pour celui qui contemple et prolonge dans l’ordre du temps le corps chéri dont il est jaloux, jaloux jusqu’à en souhaiter la destruction. Car après la mort le Temps se retire du corps, et les souvenirs, si indifférents, si pâlis, sont effacés de celle qui n’est plus et le seront bientôt de celui qu’ils torturent encore, mais en qui ils finiront par périr quand le désir d’un corps vivant ne les entretiendra plus.

« Si c’était cette notion du temps incorporé, des années passées non séparées de nous, que j’avais maintenant l’intention de mettre si fort en relief, c’est qu’à ce moment même, dans l’hôtel du prince de Guermantes, ce bruit des pas de mes parents reconduisant M. Swann, ce tintement rebondissant, ferrugineux, intarissable, criard et frais de la petit sonnette qui m’annonçait qu’enfin M. Swann était parti et que maman allait monter, je les entendis encore, je les entendis eux-mêmes, eux situés pourtant si loin dans le passé. Alors, en pensant à tous les événements qui se plaçaient forcément entre l’instant où je les avais entendus et la matinée Guermantes, je fus effrayé de penser que c’était bien cette sonnette qui tintait encore en moi, sans que je pusse rien changer aux criaillements de son grelot, puisque, ne me rappelant plus bien comment ils s’éteignaient, pour le réapprendre, pour bien l’écouter, je dus m’efforcer de ne plus entendre le son des conversations que les masques tenaient autour de moi. Pour tâcher de l’entendre de plus près, c’est en moi-même que j’étais obligé de redescendre. C’est donc que ce tintement y était toujours, et aussi, entre lui et l’instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais que je portais. Quand elle avait tinté, j’existais déjà, et depuis, pour que je l’entendisse encore ce tintement, il fallait qu’il n’y eût pas eu discontinuité, que je n’eusse pas un instant cessé d’exister, de penser, d’avoir conscience de moi, puisque cet instant ancien tenait encore à moi, que je pouvais encore retourner jusqu’à lui, rien qu’en descendant plus profondément en moi. Et c’est parce qu’ils contiennent ainsi les heures du passé que les corps humains peuvent faire tant de mal à ceux qui les aiment, parce qu’ils contiennent tant de souvenirs de joies et de désirs déjà effacés pour eux, mais si cruels pour celui qui contemple et prolonge dans l’ordre du temps le corps chéri dont il est jaloux, jaloux jusqu’à en souhaiter la destruction. Car après la mort le Temps se retire du corps, et les souvenirs, si indifférents, si pâlis, sont effacés de celle qui n’est plus et le seront bientôt de celui qu’ils torturent encore, mais en qui ils finiront par périr quand le désir d’un corps vivant ne les entretiendra plus. David Gascoyne

David Gascoyne

« Ne nous ont pas quittés, c’est tout le contraire. Cela veut-il dire qu’ils nous ont emmenés là où ils sont ? Très certainement, une part considérable de nous-mêmes en tous cas, cette part qui ne saurait être détachée d’eux. Ou bien les avions-nous si peu que ce soit précédés, dans cette action d’ensemble ? Et tout de suite une voix : tu te prends pour qui, pour dire ça ? Je me prends pour ce que je suis, personne, à ce stade et depuis toujours. »

« Ne nous ont pas quittés, c’est tout le contraire. Cela veut-il dire qu’ils nous ont emmenés là où ils sont ? Très certainement, une part considérable de nous-mêmes en tous cas, cette part qui ne saurait être détachée d’eux. Ou bien les avions-nous si peu que ce soit précédés, dans cette action d’ensemble ? Et tout de suite une voix : tu te prends pour qui, pour dire ça ? Je me prends pour ce que je suis, personne, à ce stade et depuis toujours. »

Emmanuel Hocquard

Emmanuel Hocquard « Le feu brûle; c’est la première loi.

« Le feu brûle; c’est la première loi. « Le mot nostalgia fut créé par un médecin de Mulhouse qui s’appelait Hofer. Cette invention eut lieu en 1678. Le médecin Hofer essayait de trouver un nom pour définir une maladie qui frappait les soldats mercenaires, particulièrement ceux natifs de Suisse.

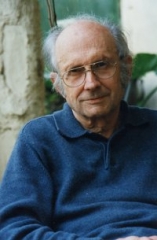

« Le mot nostalgia fut créé par un médecin de Mulhouse qui s’appelait Hofer. Cette invention eut lieu en 1678. Le médecin Hofer essayait de trouver un nom pour définir une maladie qui frappait les soldats mercenaires, particulièrement ceux natifs de Suisse. Roger Laporte est mort le mardi 24 avril 2001. Il avait soixante-seize ans. Son œuvre est considérable. Nous devons continuer à la lire, à y trouver des nourritures pour le voyage qui nous reste à faire. Il m’avait confié le manuscrit de ce livre, Écrire la musique, que je suis fier d’avoir publié et de continuer à vendre bon an mal an à quelques poignées d’exemplaires, preuve qu’il y a encore des lecteurs pour ce travail — cette vie — d’écriture à nul autre comparable. On trouvera l’essentiel des textes de Roger Laporte — La Veille, Une voix de fin silence, Pourquoi ?, Fugue, Supplément, Fugue 3, Codicille, Suite et Moriendo — dans le volume Une vie, publié par P.OL. en 1986.

Roger Laporte est mort le mardi 24 avril 2001. Il avait soixante-seize ans. Son œuvre est considérable. Nous devons continuer à la lire, à y trouver des nourritures pour le voyage qui nous reste à faire. Il m’avait confié le manuscrit de ce livre, Écrire la musique, que je suis fier d’avoir publié et de continuer à vendre bon an mal an à quelques poignées d’exemplaires, preuve qu’il y a encore des lecteurs pour ce travail — cette vie — d’écriture à nul autre comparable. On trouvera l’essentiel des textes de Roger Laporte — La Veille, Une voix de fin silence, Pourquoi ?, Fugue, Supplément, Fugue 3, Codicille, Suite et Moriendo — dans le volume Une vie, publié par P.OL. en 1986.