En bleu adorable

En bleu adorable fleurit

En bleu adorable fleurit

Le toit de métal du clocher. Alentour

Plane un cri d’hirondelles, autour

S’étend le bleu le plus touchant. Le soleil

Au-dessus va très haut et colore la tôle,

Mais silencieuse, là-haut, dans le vent,

Crie la girouette. Quand quelqu’un

Descend au-dessous de la cloche, les marches, alors

Le silence est vie ; car,

Lorsque le corps à tel point se détache,

Une figure sitôt ressort de l’homme.

Les fenêtres d’où tintent les cloches sont

Comme des portes, par vertu de leur beauté. Oui,

Les portes encore étant de la nature, elles

Sont à l’image des arbres de la forêt. Mais la pureté

Est, elle, beauté aussi.

Du départ, au-dedans, naît un Esprit sévère ;

Si simples, sont les images, si saintes,

Que parfois on a peur, en vérité,

Elles, ici, de les décrire. Mais les Célestes,

Qui sont toujours bons, du tout, comme riches,

Ont telle retenue, et la joie. L’homme

En cela peut les imiter.

Un homme, quand la vie n’est que fatigue, un homme

Peut-il regarder en haut, et dire : tel

Aussi voudrais-je être ? Oui. Tant que dans son cœur

Dure la bienveillance, toujours pure,

L’homme peut aller avec le Divin se mesurer

Non sans bonheur. Dieu est-il inconnu ?

Est-il, comme le ciel, évident ? Je le croirais

Plutôt. Telle est la mesure de l’homme.

Riche en mérites, mais poétiquement toujours,

Sur terre habite l’homme. Mais l’ombre

De la nuit avec les étoiles n’est pas plus pure,

Si j’ose le dire, que

L’homme, qu’il faut appeler une image de Dieu.

Est-il sur la terre une mesure ? Il n’en est

Aucune. Jamais monde

Du Créateur n’a suspendu le cours du tonnerre.

Elle-même, une fleur est belle, parce qu’elle

Fleurit sous le soleil. Souvent, l’œil

Trouve en cette vie des créatures

Qu’il serait plus beau de nommer encore,

Que les fleurs. Oh ! comme je le sais ! Car

À saigner de son corps, et au cœur même, de n’être plus

Entier, Dieu a-t-il plaisir ?

Mais l’âme doit

Demeurer, je le crois, pure, sinon, de la Toute-Puissance avec ses ailes

approche

L’aigle, avec la louange de son chant

Et la voix de tant d’oiseaux. C’est

L’essence, c’est le corps de l’être.

Joli ruisseau, oui, tu as l’air touchant

Cependant que tu roules, clair comme

L’œil de la Divinité par la Voie Lactée,

Comme je te connais ! des larmes, pourtant,

Sourdent de l’œil. Une vie allègre, je la vois dans les corps mêmes

De la création alentour de moi fleurir, car

Je la compare sans erreur à ces colombes seules

Parmi les tombes. Le rire,

On le dirait, m’afflige pourtant, des hommes

Car j’ai un cœur.

Voudrais-je être une comète ? je le crois. Parce qu’elles ont

La rapidité de l’oiseau ; elles fleurissent de feu,

Et sont dans leur pureté pareilles à l’enfant. Souhaiter un bien plus

grand,

La nature de l’homme ne peut en présumer.

L’allégresse de telle retenue mérite elle aussi d’être louée

Par l’Esprit sévère qui, entre

Les trois colonnes souffle, du jardin.

La belle fille doit couronner son front

De fleur de myrthe, parce qu’elle est simple

Par essence, et, de sentiments.

Mais les myrthes sont en Grèce.

Que quelqu’un voie dans le miroir, un homme,

Voie son image alors, comme peinte, elle ressemble

À cet homme. L’image de l’homme a des yeux, mais

La lune, elle, de la lumière. Le roi Œdipe a un

Œil en trop, peut-être. Ces douleurs, et

D’un homme tel, ont l’air indescriptibles,

Inexprimables, indicibles. Quand le drame

Produit même la douleur, du coup la voilà. Mais

De moi, maintenant, qu’advient-il, que je songe à toi ?

Comme des ruisseaux m’emporte la fin de quelque chose, là,

Et qui se déploie telle l’Asie. Cette douleur,

Naturellement, Œdipe la connaît. Pour cela, oui, naturellement.

Hercule a-t-il aussi souffert, lui ?

Certes. Les Dioscures dans leur amitié n’ont-ils pas,

Eux, supporté aussi une douleur ? Oui,

Lutter, comme Hercule, avec Dieu, c’est là une douleur. Mais

Être de ce qui ne meurt pas, et que la vie jalouse,

Est aussi une douleur.

Douleur aussi, cependant, lorsque l’été

Un homme est couvert de rousseurs —

Être couvert des pieds à la tête de maintes taches ! Tel

Est le travail du beau soleil ; car

Il appelle toute chose à sa fin. Jeunes, il éclaire la route aux vivants,

Du charme de ses rayons comme avec des roses.

Telles douleurs, elles paraissent, qu’Œdipe a supportées,

D’un homme, le pauvre, qui se plaint de quelque chose.

Fils de Laius, pauvre étranger en Grèce !

Vivre est une mort, et la mort est aussi une vie.

Friedrich Hölderlin

Traduction André du Bouchet

in Œuvres, Bibliothèque de la Pléiade, 1977

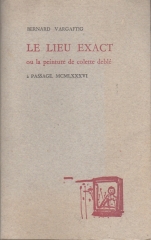

« Lorsque l’hommes s’avisa de passer de l’état de nature à l’état de culture, il se ménagea des espaces intermédiaires, qui lui permettaient de garder un pied dans le vaste monde tout en sécurisant ses mœurs et ses réflexes aux abords d’un “chez soi”. Déjà, il avait inventé la campagne, compromis entre la luxuriance de la planète, indifférente à tout, et son propre ego implosant d’intentions et de désirs. De moyen terme en pis aller, il en vint enfin, parvenu aux confins de la protohistoire, à concevoir ce modèle réduit d’univers que constituera désormais le jardin. D’abord franchement utilitaire, celui-ci ne tarda pas à joindre l’agréable à l’utile et, sans négliger l’usage potager et fruitier, il se mua en microcosme ornemental, voué à l’agrément des sens et au repos de l’esprit. Peut-être convient-il même de considérer que c’est le jardin qui a inventé l’homme moderne, quelque part entre la Grèce ancienne et l’Andalousie médiévale. Et qui sait s’il ne faut pas attribuer au jardin, justement dit “d’amour”, cette disposition affective et mentale qui, à travers la courtoisie occitane devait bouleverser à jamais les mœurs européennes, voire même inventer l’Europe ? Morcelant l’espace, n’est-ce pas le jardin qui, de la sorte, proposait ainsi à l’humain naturellement grégaire l’image révolutionnaire de l’individualité ? »

« Lorsque l’hommes s’avisa de passer de l’état de nature à l’état de culture, il se ménagea des espaces intermédiaires, qui lui permettaient de garder un pied dans le vaste monde tout en sécurisant ses mœurs et ses réflexes aux abords d’un “chez soi”. Déjà, il avait inventé la campagne, compromis entre la luxuriance de la planète, indifférente à tout, et son propre ego implosant d’intentions et de désirs. De moyen terme en pis aller, il en vint enfin, parvenu aux confins de la protohistoire, à concevoir ce modèle réduit d’univers que constituera désormais le jardin. D’abord franchement utilitaire, celui-ci ne tarda pas à joindre l’agréable à l’utile et, sans négliger l’usage potager et fruitier, il se mua en microcosme ornemental, voué à l’agrément des sens et au repos de l’esprit. Peut-être convient-il même de considérer que c’est le jardin qui a inventé l’homme moderne, quelque part entre la Grèce ancienne et l’Andalousie médiévale. Et qui sait s’il ne faut pas attribuer au jardin, justement dit “d’amour”, cette disposition affective et mentale qui, à travers la courtoisie occitane devait bouleverser à jamais les mœurs européennes, voire même inventer l’Europe ? Morcelant l’espace, n’est-ce pas le jardin qui, de la sorte, proposait ainsi à l’humain naturellement grégaire l’image révolutionnaire de l’individualité ? » « Le monde s’éclaire dans sa forme existe

« Le monde s’éclaire dans sa forme existe

[…] J’ai huit ans. Un polo blanc et par-dessus, un pull bleu marine sans manche et col en V. Ferdinand a fait apporter le piano droit dans notre maison. Il a suivi le camion dans sa voiture. Il observe l’installation dans notre bureau, au rez-de-chaussée avec une fenêtre qui donne sur le jardin. Un monsieur viendra pour l’accorder, pour que je puisse jouer. Ferdinand a dit le piano sera bien ici. Maman a trouvé un tabouret à ma taille et une méthode pour débutant. Je ne connais pas les notes, je joue des mélodies simples à l’oreille, j’essaie de reproduire les gestes de maman.

[…] J’ai huit ans. Un polo blanc et par-dessus, un pull bleu marine sans manche et col en V. Ferdinand a fait apporter le piano droit dans notre maison. Il a suivi le camion dans sa voiture. Il observe l’installation dans notre bureau, au rez-de-chaussée avec une fenêtre qui donne sur le jardin. Un monsieur viendra pour l’accorder, pour que je puisse jouer. Ferdinand a dit le piano sera bien ici. Maman a trouvé un tabouret à ma taille et une méthode pour débutant. Je ne connais pas les notes, je joue des mélodies simples à l’oreille, j’essaie de reproduire les gestes de maman. Synopsis de Kildare :

Synopsis de Kildare :

En bleu adorable fleurit

En bleu adorable fleurit