Guiseppe Bonaviri, « Harmonie »

« Si – depuis le Timée de Platon jusqu’à saint Augustin et de ces derniers jusqu’à Kant et Newton – l’idée du temps nous conduit tout au long des siècles, au sentiment projectuel (progettuale) de Heiddeger, aux relations des mouvements et aux variations électromagnétiques d’un champ, selon Einstein, elle demeure pour moi liée à la mémoire d’un temps immobile et sphérique dont me parlait mon père. Tailleur dans la Grand’rue de Mineo, lorsqu’il était jeune, homme des plus timides, silencieux, plutôt sombre même si prompt à des colères soudaines.

Lorsque nous regardions depuis le haut plateau de Camuti, où mêlé au blé le vent brillait, explosait ; me montrant face à nous, par-delà la vallée de Fiumecaldo, notre village qui s’arrondissait sur la montagne en splendeur, il me disait : “Entends, Pippino, Mineo se dresse devant nous avec ses artisans affairés, ses femmes vaquant à leurs tâches quotidiennes, sans jamais s’interrompre ; et, en contrebas, dans les vallées, dans les jointures des cimes dédoublées, et sur les hauteurs, travaillent les paysans ; ou, encore, parmi les maquis et les sommets dépourvus d’arbres, les chèvres cherchent leur nourriture. Si en esprit tu assembles le tout à l’aide de fils, de soie, par exemple, et le couds, comme je le fais d’un costume, dans la même aiguillée, tu emmêles artisans, femmes, paysans, animaux et arbrisseaux. Autrement dit, tu obtiens un temps rond, parfait, qui en chacun de ses points vibre circulairement d’harmonie.”

Enfant, et jeune homme, mon père avait écrit des poèmes que j’ai rassemblés, du moins ceux que j’ai pu retrouver, dans une plaquette intitulée L’Arcano (Ed. Bibò. Fr). D’après ce volume, j’en cite quelques vers qui reflètent l’intuition esquissée ci-dessus d’un temps sphérique syncrétique par une animisme et une pensée magique : “Entendez, c’est un chant suave / d’enfants qui dans la journée / fragrante, monte par enchantement / à travers l’air parfumé. / C’est un chant joyeux / qui s’égare à travers champs / dans l’air voltigeant / se cherche, se trouve, se dissipe.” (Le 20 octobre 1919, lorsqu’il écrivait ces vers, mon père avait dix-sept ans). Certes, tandis qu’à cette époque les femmes de Mineo tissaient du lin, ou appelaient des centaines de poules et de coqs dispersés le long des pentes, avec des cris comme “kikkì, kikkì”, ou encore “pouripò, pouripò”, dans ce temps omniprésent où, parce que contemporains, tous les êtres non séparés par la mort, étaient vivants, il fallait qu’Achille aille combattre à Troie, tandis que vers le royaume de Cambaluc1, transportant de l’encens, des épices, des dattes et des vêtements d’or, marchaient des chameaux, des marchands.

Harmonie

Les fourmis contournaient une ronde aire

de battage où en deux mille rotations l’âne

suivait le lent paysan chanteur,

sur l’olivier joyeuse était la pie.

Toute blanche, dans l’été de paresse,

parmi sauterelles et grillons,

à travers des guirlandes d’épis,

et des grottes gonflés de racines,

s’avançait la déesse Cérès.

Le chevrier jouait de la cornemuse, qui, ivre,

reparcourait le cristal de roche et les raidillons,

les aiguilles des tailleurs résonnaient

d’ardeur, dans les abysses le poisson dormait.

Sur les tuiles brisées, de cramoisi et de fils d’or,

le maçon coiffait les gouttières ;

auprès du torrent Xanthos à la grève rouge,

Achille somnolait sous la forteresse de Troie.

Un coq chanta vers le noble royaume de Cambaluc,

le potier pétrissait des argiles jaunes selon les règles

de l’art, depuis un noyer, d’une voix mélodieuse,

le pic recrachait des pièces d’argent. »

1. Cambaluc, est le nom donné par Marco Polo, à la capitale de l'empereur mongol Kubilai Khan, et correspondant à la ville de Pékin

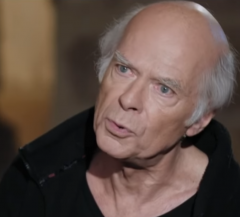

Guiseppe Bonaviri

Les Commencements — 1983

Traduction de l’italien, postface & annotations de Philippe Di Meo

La Barque, 2018